2025年、物価高騰が続く中で政府が検討している経済対策は「給付金」と「減税」の2つの選択肢に絞られてきました。与党は国民一律2万円の給付金を、野党は消費税減税を主張していますが、実際にあなたの家計にとってどちらが本当にお得なのでしょうか?

2025年給付金制度の全貌を解説

基本給付金の仕組み

2025年に検討されている給付金制度は、全国民一律2万円を基本とし、さらに住民税非課税世帯には追加で2万円、子ども1人につき2万円の上乗せという3段階の構造になっています。

この制度の最大の特徴は所得制限がないことです。年収が高い方でも基本の2万円は受け取ることができ、低所得世帯ほど手厚い支援が受けられる設計となっています。

基本給付金

非課税世帯上乗せ

子ども加算

対象者と受給条件

給付金の対象者は原則として日本国内に住民登録がある全ての方です。これには外国人住民も含まれ、年齢や職業による制限はありません。

住民税非課税世帯の判定基準

- 単身者:年収100万円以下(給与所得控除後45万円以下)

- 夫婦世帯:年収156万円以下(給与所得控除後101万円以下)

- 夫婦+子1人:年収205万円以下(給与所得控除後136万円以下)

- 夫婦+子2人:年収255万円以下(給与所得控除後171万円以下)

支給時期と申請方法

給付金の支給は2025年度の補正予算成立後に支給される見込みで、現時点では具体的な日程は未定です。申請方法は過去のコロナ給付金と同様に、マイナンバーカードを活用したオンライン申請が基本となる予定です。

ただし、マイナンバーカードを持たない方向けには、自治体窓口での書面申請も併せて実施される見通しです。公金受取口座を登録済みの方は、申請から最短2週間程度での振込が期待されています。

減税制度の仕組みと効果を分析

定額減税の基本構造

2024年に実施された定額減税は、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が基本でした。この制度は給付金とは異なり、実際に納税している方のみが対象となる点が大きな特徴です。

減税制度の場合、月々の給与から天引きされる税額が段階的に減額されるため、一括で現金を受け取る給付金と比べて実感が薄いという声も多く聞かれます。

消費税減税の議論

野党各党が主張する消費税減税には、主に以下の2つのパターンがあります。

減税の対象者と条件

減税制度は給付金と異なり、実際に税を納めている方のみが恩恵を受けられます。これは低所得者ほど効果が限定的になることを意味しており、制度設計上の課題とも指摘されています。

⚠️ 減税制度の注意点

年収103万円以下の方や、住民税非課税世帯の多くは所得税を納めていないため、定額減税の恩恵を受けることができません。この場合、調整給付金として現金が支給される仕組みとなっています。

あなたの家計への実際の影響をシミュレーション

所得階層別の効果比較

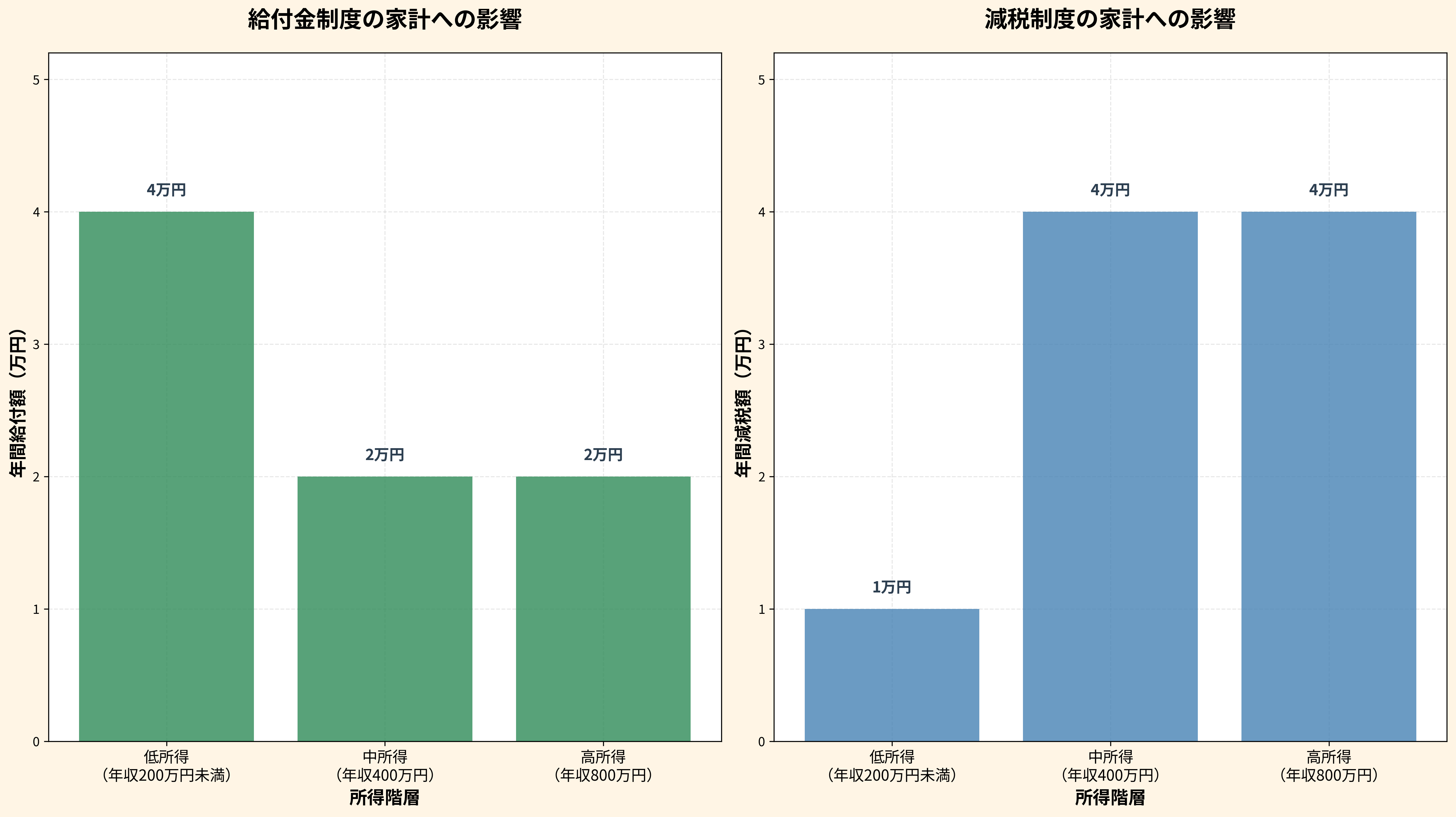

給付金と減税制度では、所得階層によって効果が大きく異なります。以下の比較表とグラフで、具体的な影響額を確認してみましょう。

具体的な世帯例での計算

あなたの世帯での給付額を計算

長期的な家計への影響

給付金は一時的な効果ですが、減税制度は実施期間中継続的に家計負担を軽減します。例えば、消費税率5%が2年間実施された場合、4人家族では合計60万円程度の負担軽減となり、給付金の効果を大きく上回ります。

ただし、減税制度は制度終了時に元の税率に戻るため、その際の家計への影響も考慮する必要があります。また、財政への影響も大きく、将来的な増税リスクも含めて総合的に判断することが重要です。

まとめ:あなたにとってどちらがお得か

給付金がお得な方

✅ 給付金がおすすめな方

- 住民税非課税世帯:上乗せ給付で最大の恩恵

- 子育て世帯:子ども加算で給付額が大幅増

- 現金が急に必要な方:一括受給で即効性重視

- 消費支出が少ない方:減税効果を十分に活用できない

減税がお得な方

✅ 減税がおすすめな方

- 中・高所得世帯:消費税負担が相対的に大きい

- 消費支出が多い方:継続的な負担軽減効果

- 将来の増税を懸念する方:現在の負担軽減を重視

- 経済全体への波及効果を重視する方:消費促進による景気刺激

どちらの制度も一長一短がありますが、現在の経済状況と個々の家計状況を踏まえた選択が重要です。短期的な家計支援を求める方には給付金が、長期的な負担軽減を重視する方には減税が適しているといえるでしょう。

ただし、最も重要なのは制度の持続可能性と財政健全性です。一時的な支援策に頼るのではなく、根本的な経済成長と賃金上昇による実質的な生活水準向上を目指すことが、長期的には最も効果的な解決策といえるでしょう。

注意:本記事の制度内容は2025年6月15日時点の検討案に基づいており、実際の制度とは異なる可能性があります。最新情報は政府公式発表をご確認ください。